На рэпрадукцыях старых паштовак адлюстраваны жыццёвы і творчы шлях Юльюша Славацкага (1809 – 1849). Асаблівая ўвага аддадзена сувязі яго з Беларуссю. Кніга змяшчае таксама пераклад на беларускую мову аднаго з ранніх твораў – трагедыі "Міндоўг, кароль літоўскі". Выданне прымеркаванае да 200-годдзя славутага польскага паэта.

ЗМЕСТ

Юльюш Славацкі (замест прадмовы)

Паэт трывогі і пакуты

Юльюш Славацкі на старых паштоўках

Міндоўг, кароль літоўскі

(гістарычная карціна ў пяці дзеях)

Тлумачэнні аўтара

Каментар да перакладу

Заўвагі да тлумачэнняў аўтара

Юльюш Славацкі (замест прадмовы)

Кароткі жыццяпіс

Юльюш Славацкі – адзін з найвялікшых польскіх літаратараў эпохі рамантызму. Нарадзіўся 4 верасня 1809 года ў горадзе Крэменцы Падольскай губерні (цяпер Цярнопальская вобласць ва Украіне). Яго бацька, паэт, драматург, перакладнік, Эўзэбіюш Славацкі, з 1807 года працаваў на пасадзе прафесара ў Крамянецкім ліцэі на кафедры гісторыі польскай літаратуры. У 1808 годзе ён узяў шлюб з Саламеяй Янушэўскай, а праз год з'явіўся на свет і будучы класік польскай літаратуры.

У 1811 годзе Эўзэбіюш Славацкі ўзяў удзел у конкурсе, які праводзіўся Віленскім універсітэтам, на замяшчэнне вакантных пасад на кафедры літаратуры і выйграў яго. Неўзабаве пасля гэтага ён з сям'ёю пераехаў у Вільню. Але ў 1814 годзе Эўзэбіюш памёр ад сухотаў, і маладая ўдава з пяцігадовым сынам вярнулася на радзіму, у Крэменец. Тут будучы паэт скончыў першы клас гімназіі. У жніўні 1818 года Саламея Славацкая выйшла замуж за былога прыяцеля мужа, прафесара Віленскага ўніверсітэта, доктара медыцыны Аўгуста Бекю. Той быў удаўцом і меў ад першага шлюбу дзвюх дачок – Герсілію і Аляксандру. Такім чынам маленькі Юльюш зноў апынуўся ў Вільні. Новая сям'я жыла надзіва дружна, але ў 1824 годзе яе напаткала бяда: Аўгуст Бекю загінуў – яго забіла маланка.

У 1825 годзе малады Славацкі, скончыўшы гімназію, паступіў у Віленскі універсітэт. Ягоная маці прабыла ў Вільні да вясны 1827 года і вярнулася ў родны Крэменец. На вакацыях сын заўсёды наведваў маці. Ён вельмі любіў падарожнічаць і пад час адпачынку не раз выбіраўся ў вандроўкі па Украіне.

Скончыўшы ўніверсітэт, у 1829 годзе Юльюш Славацкі пераехаў у Варшаву і паступіў на службу ў Дзяржаўную камісію па даходах і скарбе. Як шчыры патрыёт, які горача любіў сваю Радзіму і марыў аб адраджэнні Рэчы Паспалітай, ён падтрымаў нацыянальна-вызвольнае паўстанне 1830 года. Быў аглядальнікам гэтых падзей, напісаў "Оду вольнасці" ды іншыя патрыятычныя творы. Пасля задушэння паўстання выехаў у Лондан і вымушаны быў застацца ў эміграцыі. Славацкі пасяліўся ў Парыжы, дзе ў гэты час жыў Адам Міцкевіч.

На выгнанні Юльюш Славацкі пачаў сур'ёзна займацца літаратурнай творчасцю. У 1833 – 1835 гадах жыў у Швейцарыі. Здзейсніў падарожжа па İталіі, Грэцыі, Егіпце, Палесціне і Сірыі. Апошнія гады жыцця правёў у Парыжы, дзе і памёр у 1849 годзе ад сухотаў і бясконцых перажыванняў за лёс сваёй Радзімы. Пахаваны на могілках Манмартра. У чэрвені 1927 года, па распараджэнні прэзідэнта незалежнай Польшчы Юзафа Пілсудскага яго прах быў перавезены ў Кракаў і перапахаваны на Вавелі ў кафедральным касцёле, побач з магілай (саркафагам) Адама Міцкевіча.

Адной з самых нявывучаных старонак жыцця Юльюша Славацкага з'яўляецца яго непасрэдная сувязь з беларускімі землямі, зацікаўленне гісторыяй і звычаямі беларускага народа. Нашы краявіды, сустрэчы з людзьмі запалі ў душу Славацкага на ўсё жыццё.

Пераехаўшы ў Вільню, да сям'і Бекю, малады Славацкі пазнаёміўся з многімі вядомымі людзьмі, з якімі сябраваў айчым. Сярод іх былі браты Снядэцкія. Старэйшы, Ян, – таленавіты матэматык і астраном, грамадскі дзеяч, дырэктар Віленскай абсерваторыі (1806 – 1825), рэктар Віленскага ўніверсітэта (1806 – 1815), член-карэспандэнт Пецярбургскай Акадэміі навук. Ян Снядэцкі меў сядзібу ў Яшунах, што за трыццаць кіламетраў ад Вільні. Будучы паэт часта гасцяваў тут. Малодшы брат, Анджэй Снядэцкі, прафесар хіміі і медыцыны Віленскага ўніверсітэта, валодаў маёнткам Болтуп, пад Ашмянамі. Юльюш рэгулярна наведваў і гэтую сядзібу, яму тут усё падабалася. А самае галоўнае: малады паэт закахаўся ў дачку Анджэя Луізу. Менавіта ў Болтупе ў 1826 годзе, пасля аднаго з падарожжаў па Украіне, Славацкі напісаў "Украінскую думку". Знаходзячыся ў эміграцыі, Юльюш не раз успамінаў ашмянскія лясы, пра што сведчаць яго лісты і аповеды сяброў.

Пад час вучобы ў Віленскім універсітэце Славацкі штогод на вакацыях наведваў родны Крэменец і падарожнічаў па Украіне. Ён пабываў у Тульчыне, Умані, Адэсе, Бары, любаваўся сярэднявечнымі замкамі (Каменец-Падольскі, Луцк, Дубна, Беражаны), наведаў хрысціянскія святыні Пачаева, Бярдзічава, Жытоміра. Але ж на радзіму, да Крэменца, і назад дарога ішла праз беларускія землі. Паштовыя тракты, па якіх мог ехаць Славацкі, вялі праз Ашмяны, Воранава, Наваградак, Ліду, Пінск, İўе, Валожын, Стоўбцы, Лунінец, Столін, Нясвіж...

Малады паэт, які любіў падарожнічаць і дужа цікавіўся гісторыяй, не мог праехаць міма Крэўскага, Лідскага, Мірскага замкаў, не наведаць Радзівілаўскі Нясвіж, не спыніцца ў Сноўскім палацы, дзе трагічна пайшоў з жыцця яго блізкі сябар Людвіг Шпіцнагель. Магчыма, Славацкі наведаў і сваякоў братоў Снядэцкіх, што мелі зямельныя ўладанні на Палессі, у Мазырскім павеце. Менавіта палескія балоты апісаны ім у драме "Ліля Венеда", якая распавядае пра далёкія паганскія часы. İ вядома ж, Юльюш не мог не затрымацца ў Наваградку і яго ваколіцах. Бо якраз тут адбываліся падзеі, апісаныя ім у 1829 годзе ў трагедыі "Міндоўг". Цікавасць да гэтага гістарычнага персанажа была ў паэта яшчэ з дзяцінства: яго бацька Эўзэбіюш Славацкі быў аўтарам трагедыі "Міндоўг, кароль літоўскі", пастаўленай у 1813 годзе. Юльюш абавязаны быў наведаць легендарную магілу Міндоўга, узысці на старажытнае гарадзішча з руінамі некалі магутнага замка, прайсці па вузкіх вулачках, якія захоўваюць у сабе бясконцыя таямніцы.

Нягледзячы на магутны талент, Юльюш Славацкі так і не дасягнуў вяршыні славы пры жыцці. Сярод сучаснікаў ён меў больш нядобразычліўцаў, чым прыхільнікаў. Аднак ужо з 60-х гадоў XIX стагоддзя папулярнасць яго твораў пачала ўзрастаць. Нашчадкі па заслугах ацанілі талент вялікага паэта і сапраўднага патрыёта. Акрамя літаратурных твораў выдаецца яго біяграфія, друкуецца карэспандэнцыя. Але найвышэйшая бессмяротная слава прыйшла да Славацкага ў 1920-я гады ўжо пры незалежнай Польшчы.

Вельмі цікавым і практычна не вывучаным спосабам увекавечання памяці вялікага паэта сталі паштоўкі. 3 канца XIX стагоддзя паштоўка з'яўлялася найбольш масавым сродкам зносін паміж людзьмі. Папулярнасць яе была вялізнай, на ёй друкаваліся фатаграфіі гарадоў, памятных мясцін, рэпрадукцыі карцін вядомых мастакоў, адлюстроўваліся знакавыя падзеі, увекавечваліся даты. Каб паштоўка карысталася папулярнасцю, яна павінна змяшчаць або прыгожы краявід, або вядомы твор мастацтва, або партрэт славутага чалавека. Далёка не ўсе гістарычныя асобы мелі гонар быць адлюстраванымі на паштоўках. Для гэтага сапраўды трэба зрабіць штосьці адметнае і сваімі справамі заслужыць павагу і папулярнасць.

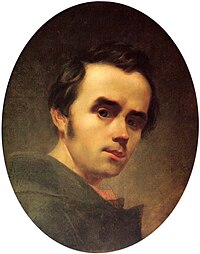

На краявідных паштоўках канца XIX – пачатку XX стагоддзяў адлюстраваны родныя і любыя сэрцу Юльюша Славацкага мясціны. Гэта перш за ўсё родны Крэменец: вось дом, дзе ён нарадзіўся, знакамітая гара каралевы Боны з руінамі некалі грознага замка, вежы хрысціянскіх святынь. Дзякуючы паштоўкам мы можам убачыць мясціны, якімі захапляўся Славацкі, здзейсніць разам з ім падарожжа, хоць і зрушанае у часе. Многія вядомыя мастакі – М. Э. Андрыёлі, А. Сятковіч, Т. Гадомскі, Т. Корпаль – малявалі карціны па матывах яго твораў, а выдаўцы пасля пераносілі іх на паштовыя карткі. На паштоўках мы бачым самога Юльюша Славацкага, а таксама партрэты ягоных бацькоў. Яго імя ўшанаванае ў назвах вуліц, у найменнях шматлікіх грамадска-адукацыйных ўстаноў. Вось вуліцы Славацкага ў Станіславове (цяпер İвана-Франкоўск) і Перамышлі..., тэатр імя Славацкага ў Кракаве, гімназія яго імя ў Луцку... Мы бачым і дом у Парыжы, апошні прытулак паэта, і помнік у памяць аб ім у Крамянецкім касцёле. А можам перанесціся ў 1927 год і разам з народам незалежнай Польшчы аддадзім даніну памяці вялікаму паэту.

Уладзімір Ліхадзедаў.

Паэт трывогі і пакуты

Беларускія даследнікі і літаратары ўжо даўно звяртаюцца да творчасці Юльюша Славацкага. İ гэта, вядома, не толькі даніна добрасуседству, але і сведчанне таго, што літаратурная спадчына паэта для беларусаў вельмі блізкая. У грунтоўным артыкуле, змешчаным у "Энцыклапедыі літаратуры і мастацтва Беларусі", Валянціна Гапава, Адам Мальдзіс і Алег Лойка, пішучы пра творчасць Славацкага, асобна акцэнтуюць увагу на сувязі майстра з Беларуссю. Звяртаюць ўвагу на тое, што цікавасць беларусаў да яго зарадзілася яшчэ ў часы станаўлення новай беларускай літаратуры. Згадваецца нарыс "Тры гадаўшчыны. II. Юлій Славацкі", змешчаны ў "Нашай Ніве", № 13-14 за 1909 год, дзе аўтар Ч. піша: "...пакаленні людскія прайшлі, а песня яго звініць звонка, – і словам сваім будзіць людзей, каб аглянуліся ў мінулае, у хараство натуры – і заклікае задумацца аб лепшай долі".

Вядома, што пра Славацкага ў 1928 годзе захоплена гаварыў на судовым працэсе над членамі Беларускай сялянска-работніцкай грамады Браніслаў Тарашкевіч. Беларускі рэвалюцыянер, змагар за нацыянальнае вызваленне, стваральнік першай граматыкі беларускай мовы, у будучым перакладнік Міцкевічаўскага "Пана Тадэвуша" знаходзіў сугучнасць ідэалаў і падтрымку ў польскага паэта. Значыць, і тут, у выпадку з Славацкім, можна сцвярджаць, што сапраўдная літаратура, аддаючы даніну нацыянальнаму, стаіць вышэй, уздымае свабоду і вольнасць кожнага народа і кожнага чалавека разам і паасобку! İ ў гэтым – ці не найпершы крытэр сапраўднасці!..

"Творчасць Славацкага, – пераканаўча сцвярджаецца ў тым артыкуле, – выразна ўплывала на творчасць Янкі Купалы – найперш па лініі арганічнага асэнсавання, засваення і пераўтварэння, арыгінальнага развіцця матываў, вобразаў і ідэй, яркім рамантычным стылем паэзіі, тонкасцю і глыбокай філасафічнасцю, лірызмам. Уплываў ён на Я. Купалу і як асоба трагічная, чалавек катастрафічнага разладу мары з жорсткай сацыяльнай рэчаіснасцю. Матывы грамадзянскага смутку ў Я. Купалы тыпалагічна адэкватныя матывам Славацкага. Сярод нямногіх непасрэдных рэмінісцэнцый ранні верш Я. Купалы "Смутна мне, Божа!", назва якога паўтарыла першы радок "Гімна" Славацкага. Выразны, адкрыты прыклад уплыву – пераўтварэнне ў свой любімы эпітэт частага ў Славацкага (вершы "Мой запавет", "Адказ на "Псалмы будучыні") слова "думны" – у вершах Я. Купалы "Маладая Беларусь" ("Гэй ты, гэй, Беларусь, маладая старонка",), "Чалавеку", у паэме "Курган". 3 лепшымі паэтычнымі творамі Славацкага пераклікаюцца вершы Я. Купалы "Цару неба й зямлі", "Гэта крык, што жыве Беларусь", "Я ад вас далёка..." паэма "Адвечная песня" – найперш маштабнасцю хвалявання, болю, трывогі, пакуты чалавека, напружаннем думкі і пачуцця, блізкімі абодвум паэтам рэвалюцыйнымі ідэямі і эстэтычнымі запатрабаваннямі часу, самой прыродай іх паэтычнага таленту".

Літаратуразнаўцы адзначаюць, што тыпалагічныя аналогіі ёсць і ў іншых беларускіх пісьменнікаў: Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Караткевіча, Максіма Танка, Янкі Брыля, Янкі Сіпакова. На беларускую мову асобныя творы Славацкага перакладалі Янка Купала, Галляш Леўчык, Максім Танк, Піліп Пестрак, Максім Лужанін, Алесь Звонак, Уладзімір Дубоўка, Пятрусь Макаль, Артур Вольскі, Язэп Семяжон, Сяргей Дзяргай, Ніна Мацяш ды іншыя. Пра Славацкага пісалі Максім Лужанін ("Вялікі польскі паэт", 1959), Піліп Пестрак ("Паэт і яго час", 1959), Янка Брыль ("У іншай гісторыі", 1965), Ніна Мацяш ("Паэт прагрэсу, рэвалюцыі і люду", 1969). "Элегія" Вінцука Адважнага напісана "паводле Славацкага".

Шкада, што пры такім узроўні судакрананняў спадчыны класіка польскай літаратуры з беларускай нацыянальнай паэзіяй, пры такім узроўні зацікаўлення, мы маем толькі адну кнігу Ю. Славацкага на беларускай мове – томік выбраных твораў выдання 1959 года. Прайшло паўстагоддзя. İ да ранейшых перакладаў, у тым ліку зробленых да 150-годдзя Юльюша Славацкага, дадаліся новыя прачытанні творчасці вялікага паляка. Адно з іх – у гэтай кнізе, якая прапануецца ўвазе чытачоў.

Серж Мінскевіч – пісьменнік новага пакалення. Займаецца арыгінальнай паэтычнай творчасцю, піша фантастычную прозу. İ раней звяртаўся да перакладаў польскай паэзіі. Яму належыць пераклад "Дзядоў" і "Крымскіх санетаў" Адама Міцкевіча на беларускую мову. Цяпер – спецыяльна для кнігі, што выдаецца да 200-годдзя Юльюша Славацкага, – працаваў над перакладам драмы "Міндоўг, кароль літоўскі". Відавочна, не варта шмат гаварыць пра тое, што значыць гэтая постаць, да якой звярнуўся польскі рамантык, для гісторыі Беларусі. Скажам хіба адным сухім радком, які можна сустрэць ледзь не ў кожнай кнізе, прысвечанай гісторыі нашае краіны: "Міндоўг – заснавальнік і першы вялікі князь Вялікага Княства Літоўскага..." Усё жыццё Міндоўга – барацьба, часам вельмі жорсткая і драматычная. Шкада, што ў беларускай мастацкай літаратуры вобраз такога каларытнага, яркага гістарычнага дзеяча належным чынам не адлюстраваны. Ёсць асобныя творы. Ды ўсё ж яны не прагучалі, не сталі падзеяй.

Праз пераклад, праз беларускае прачытанне Серж Мінскевіч спрабуе ліквідаваць гэты прагал. Пакуль што ўвазе чытачоў прапанавана паэтычнае перастварэнне Першай дзеі драмы. İ ўжо з гэтай спробы ўваходжання ў іншыя часы ды ў характар мыслення паэта відаць, што беларускі перакладнік намацаў свой шлях, які дазволіць годна завершыць працу. Асобна падаецца поўны празаічны пераклад драмы, які па-свойму рэпрэзентуе беларускаму чытачу гэты своеадметны твор Славацкага.

Варта адзначыць таксама, што ўпершыню пад адной вокладкай сабраны гэтакі вялікі

ілюстрацыйны матэрыял, прысвечаны Юльюшу Славацкаму. Паштоўкі, падабраныя Уладзімірам Ліхадзедавым, уводзяць нас у атмасферу розных часін, хоць самі яны выдрукаваныя, як правіла, у межах трыццаці-сарака гадоў канца XIX – пачатку XX стагоддзя. Вобраз класіка польскай літаратуры паўстае праз ягоныя партрэты, знаёмыя розным пакаленням палякаў, праз мясціны і помнікі, звязаныя з творцам, праз рэпрадукцыі ілюстрацый да яго твораў...

Падбор паштовак дэманструе вялікую знітаванасць паэта з Беларуссю, па якой ён шмат разоў падарожнічаў, кіруючыся на радзіму і вяртаючыся назад, у Вільню. Аўтар кнігі выразна абазначыў гэтыя шляхі, паказаўшы беларускія мясціны Юльюша Славацкага. Адзін Болтуп чаго варты!.. Ашмянская сядзіба Снядэцкіх ўзгадоўвала шмат якія думкі аўтара "Міндоўга"... Відаць, настраёвасці, інтанацыям твора паспрыяла і знаёмства паэта з Наваградкам... Уладзімір Ліхадзедаў уважліва – як даследчык і як філакартыст – прачытаў эпісталярную спадчыну Славацкага, разгледзеў тыя краявіды, якія згадвае паэт...

Гэта даволі нетрывіяльны падыход – выкарыстанне паштоўкі ў аповедзе пра жыццё і творчасць славутай гістарычнай асобы. İ вельмі добра, што ў Беларусі шырыцца і развіваецца падобная ініцыятыва. Будзем жа спадзявацца, што яна разгорнецца ў многія праекты, ажыццяўленне якіх падорыць нам эстэтычную ўзнёсласць ад сустрэчы яшчэ не з адным унікальным выданнем.

Алесь Карлюкевіч

http://www.prastora.by/knihi/lichadzied ... stahoddzia

http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/Юльюш_Славацкі